弁護士も動画を活用したほうがいい理由

弁護士も動画を活用したほうがいい理由として主に3つ挙げられます。それぞれどのような内容なのでしょうか。

理由1.難しい内容もわかりやすく伝えられるため

一般的に法律というのは難しい表現が多く、専門用語も多数あります。そのため、悩んでいる人にとっては自分で調べようとしても難しいと思ってしまうでしょう。そこで弁護士の出番となります。

動画は文章や口頭よりもわかりやすく伝えることが可能。そのため、弁護士がさまざまな問題に対して説明することで、悩みを抱えている人を解決へと導くきっかけとなります。

理由2.集客効果にもつなげられるため

弁護士として働くためには、集客も考えなくてはなりません。実際に弁護士に関する広告はさまざまありますが、その中でもおすすめしたいのが動画です。

動画は印象に残りやすい広告である上に、SNSや公式サイトなどさまざまなところに活用できます。そのため、幅広い場所で宣伝ができ、集客効果にもつなげられます。

理由3.以前よりも弁護士業界が厳しくなっているため

弁護士業界は以前よりも厳しくなっており、需要と供給のバランスも崩壊しています。

事実、弁護士の数は過去20年で2.4倍も増加しているにもかかわらず、ここ5年の事件数は300万件台でほぼ横ばいです。弁護士同士の競争も激しくなり、年収も減少傾向となっています。

このような厳しい弁護士業界で生き残るためにも、PRというのは非常に重要です。その上で動画を用いたPRは有効的な手段であり、弁護士法人として活用するだけではなく、個人として活用する方もいます。

他の弁護士との差別化にもつなげられるため、そういった意味でも動画がおすすめです。

参照:

弁護士数の推移/男女別年齢構成/男女別弁護士数の推移

参照:

1-2 全新受事件の最近5年間の推移 【全裁判所】

参照:

弁護士の年収は高い?開業弁護士と勤務弁護士で比較しながら厚労省の賃金カーブに合わせて年齢別年収なども解説します|平均年収.jp

弁護士が動画を活用する際のポイント

弁護士による動画活用は、弁護士業ならではの専門性や視聴者との距離感を踏まえたうえで、伝え方や演出を工夫することが重要です。ここでは、動画を効果的に活用するために押さえておくべきポイントを解説します。

ターゲットを明確にする

動画制作でまず大切なのは、「誰に向けた内容か」を明確にすることです。例えば離婚や相続といった家庭問題を扱う動画であれば、主な視聴者は30〜50代の女性が想定されます。

一方、労働問題や交通事故に関する内容であれば、20〜40代のビジネスパーソンが中心になるでしょう。ターゲットが決まれば、話し方や見せ方、映像のトーンも自然と定まっていきます。

視聴者の悩みや不安に寄り添い、あたかも一対一で話しかけているかのような構成にすることで、動画への没入感と信頼性が高まります。

専門用語を使いすぎない

法律に関する内容は専門用語が多く、どうしても難解に伝わりがちです。そのため、視聴者が「わかりにくい」と感じてしまうと、動画の途中で離脱されてしまう可能性があります。

そうならないように、動画ではできる限り平易な言葉で話すことを意識し、具体的な事例やシチュエーションを交えながら説明することが効果的です。

例えば、「損害賠償請求権」という言葉を用いる際には、「相手にけがをさせてしまったときに、治療費などを請求される場合があります」といった形で、日常に即した表現に置き換えて話すと理解されやすくなります。

また、口頭だけでなく、必要に応じてテロップや図解、アニメーションを活用することで、さらに視聴者の理解が深まります。

親近感を意識した演出を取り入れる

法律相談というと、「敷居が高い」「話しかけづらい」といった印象を持たれがちです。だからこそ、動画では親近感を持たせる工夫が非常に重要です。

まずは冒頭に自己紹介を入れ、どのような想いで弁護士として活動しているのかを語るだけでも、視聴者に安心感を与えることができます。

また、実際の相談風景や事務所内の様子、1日のスケジュールなどを紹介することで、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことができます。表情や声のトーン、背景の雰囲気など、映像全体から伝わる印象も重要です。

必要以上に堅くなりすぎず、視聴者が「この人なら相談しやすそうだ」と感じるような演出を心がけるとよいでしょう。

弁護士における主な動画活用事例

弁護士でも動画を活用したほうがいいとしても、具体的にどのような動画を制作すればいいのか迷うかもしれません。そこで主な事例をいくつかピックアップして紹介します。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、女性をターゲットにした動画を多数公開。失敗しないための離婚講座やイベントの紹介などについて動画を用いて伝えています。

弁護士が動画を活用する上でもターゲットは非常に重要な存在であり、ターゲットを決めておくことで最後まで見てもらいやすくなります。そのため、これから動画を制作する際は、どのような人に見てもらいたいのか決めた上で動画を制作してみましょう。

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律事務所弁護士法人では、積極的に動画を活用して法律に関する解説を行っています。アニメーションやイラストメインの動画が多いですが、どちらも実写動画よりわかりやすく伝えられます。

そのため、難しい専門用語を伝えたいときには、アニメーションやイラストを活用してみるのもおすすめです。

その他、アトム法律事務所弁護士法人では求人動画も公開。求人動画はさまざま業界で用いられており、弁護士法人にも当てはまります。やりがいや職場の雰囲気などが把握できるため、人材を集めたいときにも動画がおすすめです。

弁護士法人たくみ法律事務所

弁護士法人たくみ法律事務所では、所属している弁護士を動画で紹介。どのような弁護士がいるのか把握することで、悩みを抱えている人も安心して相談できるようになるでしょう。

他にも、実写とアニメーションを組み合わせた動画も公開。数値を伝える際にアニメーションを用いることで、強調したいポイントをしっかりとアピールしています。

弁護士法人サリュ

弁護士法人サリュでは、テーマに関して弁護士が解説する動画を複数公開。テロップも用意されており、具体的な内容も把握しやすくなっています。

弁護士法人ALG&Associates

弁護士法人ALG&Associatesは、アニメーションを用いた法律に関する動画を多数公開。あらかじめタイトルに動画の長さを紹介しておくことで、気軽に見られる動画であることをアピールしています。

また、内容も非常にわかりやすく、初めて弁護士に相談しようか悩んでいる方でも安心できる内容となっています。

別の内容として、弁護士法人ALG&Associatesでは各事務所の紹介動画も公開。上記と同じく動画の長さをタイトルに記載しており、気軽にどのような事務所なのかチェックできます。

弁護士法人法律事務所オーセンス

弁護士法人法律事務所オーセンスでは、利用企業のインタビュー動画を公開しています。弁護士法人法律事務所オーセンスにどのような魅力があるのか利用者目線で伝えられることから、法律事務所を探している企業としては参考となる動画でしょう。

久保田康介弁護士

弁護士の動画は法人だけではなく、個人として公開している場合もあります。特に有名なケースが「kubota」としてYouTubeで活躍している久保田康介弁護士です。

フィクションによる企画動画や司法試験・予備試験受験生の相談などの動画を公開しており、面白さも交えつつ法律の紹介も行っています。

また、所属しているベリーベスト法律事務所も紹介しています。インタビュー形式で優しく丁寧に聞いており、どのような法律事務所なのか把握しやすくなっています。

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人に所属している岡野武志弁護士も、「岡野タケシ弁護士」という名前でYouTubeやTiktokで動画を公開しています。サクッと学べる短時間の動画が多く、質問に対する回答動画も行っています。

他のYouTuberを引用した動画も公開されており、引用先のファンからも見てもらいやすいようにしています。このようなケースは上記で紹介した久保田康介弁護士も行っており、若者をターゲットとした動画を制作する上で有効的な方法となります。

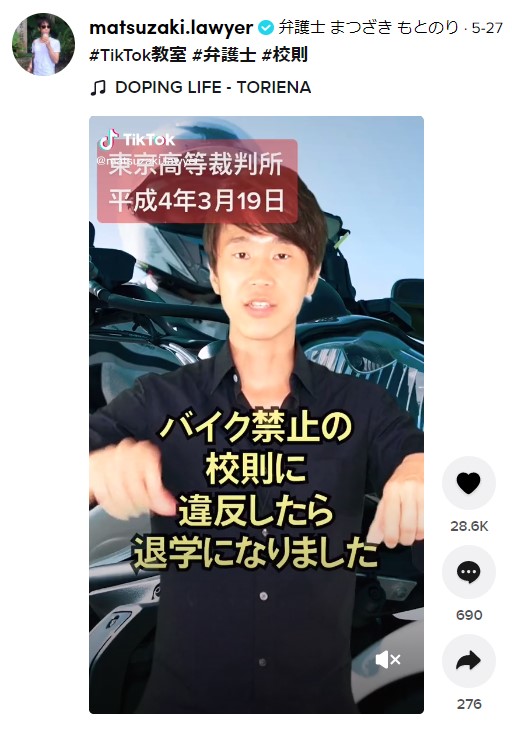

松﨑基憲弁護士

松﨑基憲弁護士は、Tiktokにて過去の判例や質問に対する回答を音楽に合わせて紹介。一方でYouTubeは判例をベースとしたノンフィクションのアニメーション動画を公開しています。

どちらも若者が興味を持ちそうな編集をした動画となっており、久保田康介弁護士や岡野武志弁護士の動画とも違う雰囲気となっています。

弁護士も動画を活用しよう

今回は、弁護士も動画を活用したほうがいい理由や主な事例を紹介しました。以前よりも競争が激しくなった弁護士だからこそ、動画を活用することをおすすめします。事例も数多くあるため、それらを参考にしながら動画を制作してみましょう。