この記事は、こんな方におすすめです

- ✅ オンライン見学ツアーを企画・実施している自治体・法人

- ✅ 自社施設やサービス紹介を動画で伝えたいと考えている

- ✅ 撮影から配信までワンストップで行えるツールを探している

▶ メディア博士の資料を見てみる

見学ツアーの種類とは?

見学ツアーと一言にいっても様々な種類があり、呼び方も異なることがあります。

例えばダムや工場などのインフラ整備を見学するツアーや地域活性事業に参加するツアーなど種類豊富で、呼び方もインフラツーリズムや大人の社会見学などたくさんあり統一されていません。

またバスで集合する従来の基本的な見学ツアーをはじめ、現地集合・解散パターンや鉄道のみを利用するツアーなど、移動手段から見学先の工程まで様々な組み合わせから見学ツアーは構成されています。

またコロナの影響がひびいていることもあり、オンライン見学ツアーに挑戦している会社も近年見かけるようになりました。

見学ツアーの現状2021年版

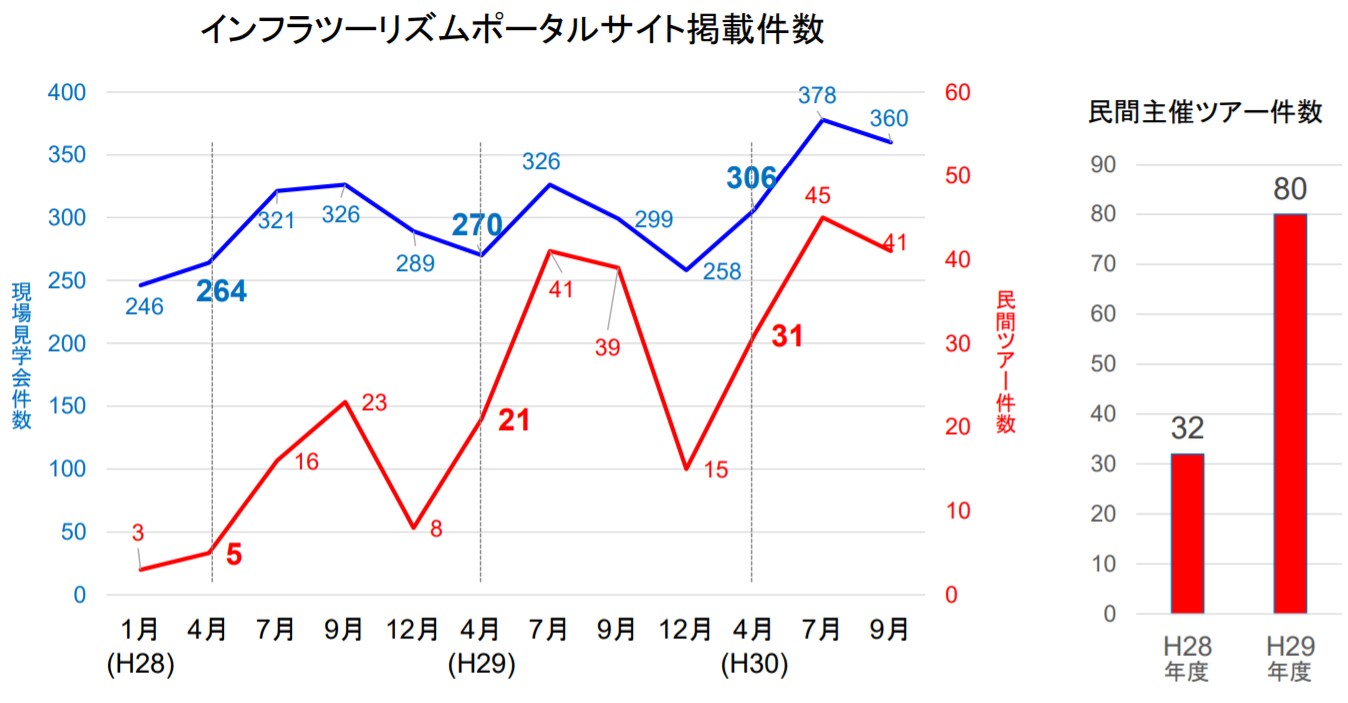

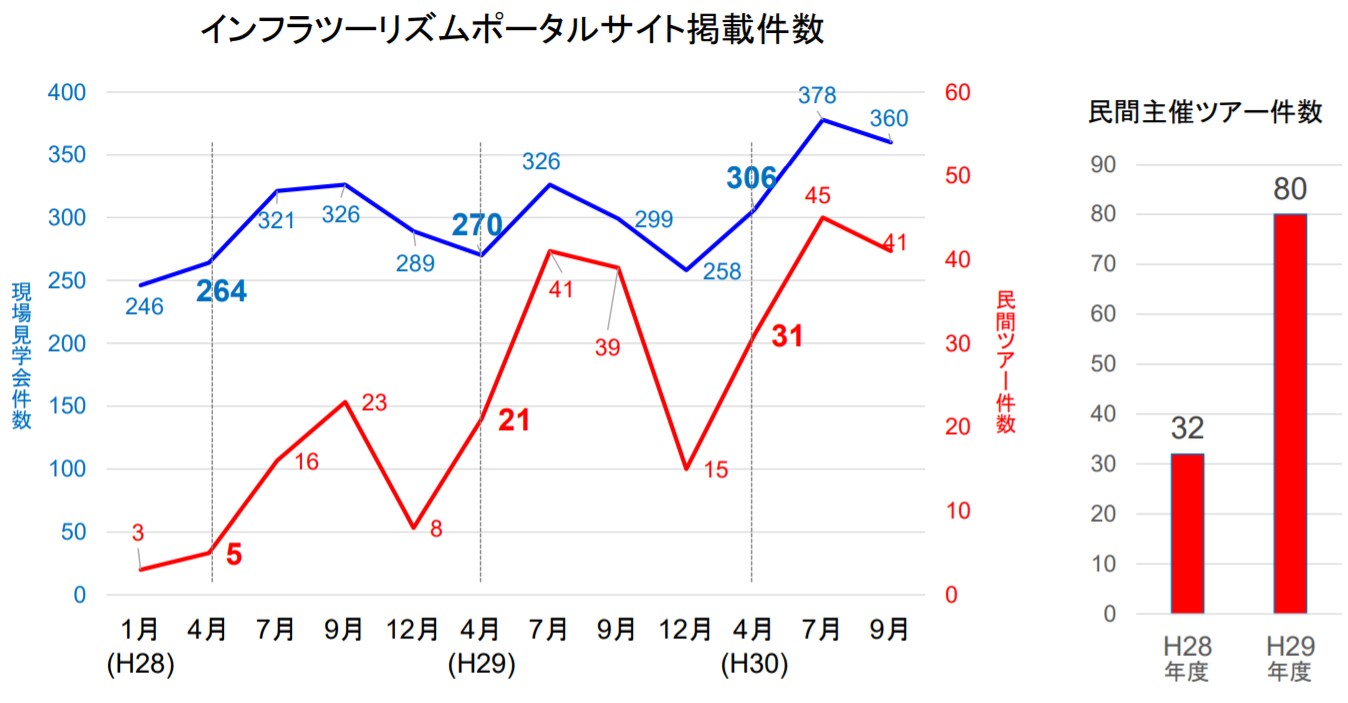

国土交通省によると見学ツアーの代表格ともいえるインフラツーリズム(インフラ整備を見学するツアー)は近年ポータルサイト掲載件数が増加しています。

出典:『国土交通省』https://www.mlit.go.jp/common/001261595.pdf

出典:『国土交通省』https://www.mlit.go.jp/common/001261595.pdf

平成19年に施行された観光立国推進基本法によって日本の発展には観光事業が必要不可欠との考えが広がり、その考えのもと見学ツアーといった観光事業が積極的に取り組まれています。

また平成28年に国が発表したビジョンに「明日の日本を支える観光ビジョン-世界が訪れたくなる日本へ-」というものがあり、魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放を勧めているため、インフラツーリズムは特に開催されるようになりました。

しかし世界的なコロナウイルスの蔓延の影響もあり、ここ数年はツアーの数が激減しています。

コロナウイルスの影響が小さい地域では感染防止対策を十分に施したうえで開催しているツアーもありますが、参加人数はまだ少ない状況にあります。

見学ツアーの醍醐味は??

見学ツアーは個人旅行では堪能出来ない魅力が盛りだくさんです。カテゴリー別に分類すると

| 風物詩を彩る |

伝統的な祭りや行事などの地域の歴史や風物詩を彩るもの |

| 歴史遺産 |

歴史的、文化的な価値が認められており、教育の観点も担うもの |

| 希少なイベント |

数年に一度の祭りなど希少なイベントもの |

| 観光名所 |

観光名所になっているもの |

| アイデアが魅力的 |

大胆なアイデアが見られるもの |

| タイミングが今しかない |

タイミングが今しかなく、二度と見逃せない建設中のもの |

| 地域ならではなのインフラ |

身近なインフラを地域のアレンジをし、財産にしているもの |

| 秘境 |

地理的な問題でなかなか来訪できないところにあるもの |

| 教育的 |

学習の場としての機能もあるもの |

このようになります。

見学ツアーがどのジャンルに分類されるのか?ツアー主催側はジャンルを把握することでどのようなツアープランを構成すべきかが明確になり、さらに該当するジャンルの魅力をツアーの醍醐味として発信することで顧客習得を効率よく行えます。

ツアーの醍醐味はこのようなジャンルに該当するイベントや建造物へ訪れ特別な経験ができることで、個人レベルの旅行では難しいものが実現できます。

新手法!オンラインツアー見学

5Gの普及やコロナウイルスによるツアー見学実施が困難な状況になった今、新たな手法によってツアー見学に挑戦する企業が増えてきています。それは『オンラインツアー見学』。

オンラインツアー見学とはなにかというと、zoomなどのアプリを利用しインターネット環境下であればどこからでも海外・国内の観光地や街を旅行しているような気分を味わえるコンテンツになります。

またツアーによってはオンラインツアー中にガイドとチャットのやりとりができるサービスなども用意されており、ただ視聴するだけではない疑似体験ができるツアーになります。

オンラインツアー見学は旅行のみならず、不動産の部屋紹介に利用されるなどこれからのツアー見学の最先端を担うと期待されています。

オンラインツアー見学は既にJTBやHIS、ANAなどの観光事業に携わる会社を中心に国内外問わず様々なツアーを催しています。

オンラインツアー見学のメリット

オンラインツアー見学は、実際の移動や現地訪問を伴わず、インターネット環境さえあれば自宅からでも手軽に体験できることが最大の特徴ですが、オンラインならではのメリットはそれだけではありません。

地理的制約を超えて全国・海外から集客が可能

従来の現地集合型ツアーでは、移動手段や距離の制限により、参加者の範囲がどうしても狭まりがちでした。

一方オンラインツアー見学では、国内外を問わずネット回線があれば誰でもアクセス可能です。これにより、エリアを越えた広域集客が可能となります。

加えて、視聴者の関心に応じて配信時間や言語を柔軟に調整することもでき、外国人観光客を対象とした「多言語対応ツアー」や、深夜・早朝の時間帯に合わせた「時差配信」など、オンラインならではのサービス展開も可能です。

コスト削減と省力化の両立ができる

オンラインツアーは、バス代、施設利用料、人件費など現地開催に必要なさまざまな経費が削減されるほか、雨天や交通機関の乱れなどによるリスクも低減できます。

また、動画を活用すれば1度の撮影で何度も配信できるため、同じツアーを繰り返し提供することも可能です。

さらに、クラウド動画編集サービスを活用すれば、撮影素材の編集・字幕挿入・ナレーション追加などもすべてブラウザ上で完結。動画制作の外注コストを抑えつつ、自社スタッフでも内製化しやすくなります。

再利用・資産化できるコンテンツとして活用範囲が広い

オンラインツアーで使用した動画は、アーカイブとして残せば「資産」として再活用できます。

ツアー参加者への復習用コンテンツとしてはもちろん、公式サイトやSNSでのプロモーション、教育用教材、営業資料としての活用など、多目的に流用が可能です。

さらに、視聴ログや視聴者の反応を分析することで、次回ツアー企画へのフィードバックに活かすことも容易になります。

動画配信と分析機能が一体化されたプラットフォームを使えば、再生回数や離脱ポイント、質問内容といったデータを蓄積し、コンテンツ改善に役立てることができます。

非常時にも対応できる柔軟性と継続性

従来型ツアーではさまざまな中止リスクを常に孕んでいますが、オンラインツアーであれば影響を最小限に抑えることができます。

例えば、予定していた現地ガイドが参加できなくなった場合でも、事前に収録したナレーションや映像を用いて代替進行が可能です。

このような柔軟な運営体制は、継続的な観光・研修プログラムの提供において大きな強みになります。自治体や学校、企業など、年間を通じて継続運用を検討する団体には特に有効な選択肢といえるでしょう。

オンラインツアー見学はどうやってできるの?

小さな観光事業会社や、地域活性化をオンラインツアー見学で発信しようとしている団体にとってオンラインツアー見学はハードルが高く見えるかもしれません。

実際に高画質の動画を配信したい場合や様々なオプションをつけたい場合はそれなりの投資が求められます。

特に海外顧客を視野に入れている場合には4Kカメラや360度カメラなどの高品質備品の準備は不可欠で、カメラだけでも数万円~20万円が必要になります。

しかし高品質をそこまで求めない場合、オンラインツアー見学を作成することは比較的容易に行うことができます。そこでオンラインツアー見学を作成する基本的な知識を紹介します。

機材準備

多くのツアー主催陣が悩む点である機材準備を第一に検討します。まずバーチャルツアーに必ずしも高品質な機材が必要とは限りません。パノラマカメラや360度カメラは最新技術の向上によって、手頃な価格になってきています。

また、それでも難しい場合は機材提供サービスも豊富にあります。バーチャルツアーを定期的に行う場合は購入を、一次的なツアー検討の際はレンタルを中心に機材準備をしてみてはいかがでしょうか?

また様々なカメラが市場に出回っており、ブレ補正やリモート操作などの機能の特徴をそれぞれ持ち合わせています。どのようなバーチャルツアーを検討しているのか?必要なオプション機能をもとにカメラは選びましょう。

*ワンポイントアドバイス

カメラにあまり投資できないが、少し資金の余裕がある場合は三脚などの台座に投資をしましょう。

三脚を高質なものにすることで、ブレ軽減や画像のつなぎ合わせが容易になるなどのメリットがあります。その恩恵のおかげで高品質な動画を少ない機材投資で作成することが可能です。

オンラインツアーのプラン計画

機材準備が済むと次はツアープラン計画になります。観光名所を渡るようなスポット移動が必要なオンラインツアー見学の場合はルート調査を事前に行う必要があります。

反対に不動産会社による室内オンラインツアー見学といった移動が必要なく室内のみで完結する場合は、室内の一角からカメラで見たときにどのような特徴をとらえているのか把握する必要があります。

あらかじめ撮影基点となる場所のリスト作成をお勧めします。ルートのほかにツアー参加者をどのように楽しませるか様々な機能も計画の際に検討しましょう。

撮影準備

オンラインツアーの計画ができた後は、撮影準備に移りましょう。

カメラ撮影時に光の調整や三脚が水平なのかを実際に仮撮影しながら準備する必要があります。室外では太陽光の影響や地面の傾きに応じた三脚の調整、室内ではライトによる光具合や障害物の有無を確認しましょう。

カメラを通して見える世界は肉眼とは異なります。テストショットを撮るなどして入念な準備をしましょう。

*テストショットの場合は全て写真撮影でも構いません。

様々な機能の追加

撮影準備が済んだ後は、様々な機能の追加を試みましょう。

オンライン見学ツアーではただ動画を流すだけではツアー参加者は満足しません。実際にその地へ足を踏み入れているような疑似体験をさせることが必要で、音声ガイド、インタラクティブなリンク、音楽、ガイドとのコミュニケーションなどの機能追加が求められます。

またこのようなオプション機能はツアーの特徴としてアピールもできる点なので豊富に用意すると参加者を堪能させることができます。

オンラインツアー見学の作成サポートはあるのか?

『実際に作成に挑戦してみたがうまくいかなかった』もしくは、『ツアー作成のサポートがあるならばオンラインツアーに挑戦してみたい』などの意見がよくあります。

そのような意見が出た際に利用できるオンラインツアーの作成サポートとなるソフトや外注サービスはあるのでしょうか?

自社が行った独自調査によると、2021年6月現在日本国内にはオンラインツアー見学の作成サポートとなるサービスやソフトはありませんでした。

しかし海外ではソフトウェアでのサービス提供が開始されており、360度カメラ専用や写真をつなぎ合わせてオンラインツアー見学の作成サポートをしてくれます。

ただスマホ・PC用や有料サービスのみなど条件が細かく設けられているため確認が必要です。そこで海外で人気NO.1のオンラインツアー見学の作成サポートになるソフトを紹介します。

EyeSpy360

EyeSpy360とは360カメラや携帯電話を持っていれば、360度カメラで撮影した写真をアップロードするだけで誰でも簡単に360バーチャルツアーを作成することができます。

現在は不動産業界向けのオンラインツアー見学用に最適な設計をしていますが、最終的には一般消費者をターゲットにしています。

EyeSpy360の価格は、1機能あたり月額13.99ドルからとなっています

オンラインツアーの実例 『On Live Tours』

では今人気が高まっているオンラインツアーの実例を1件紹介していきます。

有限会社トラビュー観光が運営する『On Live Tours』ではzoomアプリを利用して『お土産付きの京都地鶏農場見学ツアー』や『バスガイドと行く散策ツアー』などのプランが用意されています。お土産付きで実際のツアーと変わらない工夫が好評を得ています。

まとめ

さて今回は見学ツアーでの動画活用について紹介してきました。

海外からの実績をみてもオンラインツアー見学は魅力的なサービスであり、十分な収益を得ている事業に思われます。しかしオンラインツアー見学を作成サポートするサービスの提供は未だ未発達なので独自に作成する事を強いられる可能性があります。

ですがその課題を乗り越えることで魅力的なオンラインツアー見学を作成し、国内の観光を発展させることができます。ぜひ試してみてはいかがでしょうか?