イベント業界の動画活用はティザー広告やイベントに使った方が良い

イベント業界における動画活用は、ティザー広告と展示会などのイベントに使い道があります。

ティザー広告とは商品の要素をあえて隠し、消費者に注目させるのを目的としたプロモーション手法です。ティザー広告を映像にしたコンテンツはティザー動画と呼ばれ、イベント会場などで新情報の公開手段として使われます。

また、イベントに使う動画は来場者の足を止めたり、営業効率を上げたりと様々な目的で使えます。

売り上げを伸ばすために2つの映像コンテンツが使えると良いですが、動画の事例を知らない人もいるのではないでしょうか。こちらではティザー動画とイベントに使える映像の事例を主にご紹介いたします。

ティザー動画とは何か?マーケティングとの関係性

ティザー動画のもととなっている「teaser」は、「じらす」という意味を持つ英単語です。つまり、ティザー動画は、「視聴者をじらす動画」ということになります。

例えば、ティザー動画を新商品の発表や新サービスの発表に活用する場合、新しい商品やサービスが登場することを匂わせつつも商品やサービスの概要には触れず、「◯月◯日発表」「近日公開」のような形でユーザーに情報を届けていきます。

また、動画を複数に分け、情報をちょっとずる小出しにするという手法もあります。

確信には触れずに情報を小出しにすることでユーザーに期待感をあたえられるようになるというマーケティング的な効果があります。

ティザー動画に必要な要素

ティザー動画に必要な要素としては、

・期待感を煽る

などがあげられます。

それぞれ詳しく解説していきます。

期待感を煽る

ティザー動画において最も重要で必要不可欠な要素となるのが、「期待感」です。ティザー動画は予告となる動画で、ユーザーがどれだけ真剣に動画を視聴したとしても確信にせまる情報を得ることはできません。

そのため、通常であればユーザーは最後まで動画を視聴せずに離脱してしまう可能性が高いと言えますが、そのユーザーの離脱を止めてくれるのが「期待感」です。期待感が高まると、ユーザーは最後まで動画を見て情報を得ようとしてくれます。

そのため、ティザー動画には期待感を煽る演出や展開が欠かせないわけです。

定期的に情報を発信する

ティザー動画では、期日がくるまで情報を公開することができないため、ユーザーに存在を覚えておいてもらうためには定期的な情報発信が必要不可欠になります。

見切り発車で取り組みを進めてしまうと失敗してしまう確率が高くなるので、どういった動画をどの順番で公開するか事前に決めておくことが大切です。

取り組みをスムーズに進めるため、事前にすべての動画を制作し、ストックしておくという方法もおすすめです。

新しい情報を発信する

情報を発信する際は、ユーザーにより興味を持ってもらえるよう、新しい情報を発信するようにしなくてはいけません。

定期的に動画が更新されはするものの、毎回代わり映えのしない似たような情報が出てくる動画だとユーザーが飽きてしまうので、「新しい情報を発信すること」を意識しながら取り組むようにしてください。

ティザー動画の作成手順

効果的なティザー動画を作成するには、事前の設計と段取りが重要です。

ティザー動画の作成手順は以下となります。

・目的とターゲットを明確にする

それぞれ詳しく解説していきます。

目的とターゲットを明確にする

まず、ティザー動画の目的を明確にしましょう。新商品の発表、サービス開始、イベント開催告知など、伝えたい内容を整理します。また、その情報を誰に届けたいのか、ターゲット層のペルソナ設計も重要です。

例えば、若年層向けの商品であればテンポの早い演出が効果的ですし、ビジネス向けのサービスであれば信頼感のあるトーンが求められます。

隠す部分と見せる部分を決める

ティザー動画の核となるのは「見せすぎないこと」です。全ての情報を開示するのではなく、「核心は隠す」ことが重要です。

そのために、事前に公開スケジュールを作成し、「この段階では〇〇まで見せる」と段階的に情報を出す設計をします。ブランドロゴの一部やシルエットだけ見せる、音楽やキーワードだけで期待を煽るといった工夫が有効です。

構成とシナリオを決める

「どのような順番で」「どのような演出で」見せるかを設計する構成・シナリオ作りも重要です。ティザー動画は基本的に短時間(15〜60秒程度)が推奨されます。

その中で視聴者の感情を動かす必要があるため、「冒頭で惹きつける」「中盤で想像を膨らませる」「最後に余韻を残す」という流れが効果的です。

撮影・編集を行う

構成に基づいて映像素材を撮影・編集します。自社内で完結する場合もあれば、外部の制作会社に依頼することもあります。

ブラウザ上で簡単に編集できるクラウド型ツールなどを使えば、専門知識がなくても高品質なティザー動画を作成可能です。テンプレートを活用することで、演出やフォント選びもスムーズに進みます。

また、BGMや効果音もティザー動画の期待感を高める重要な要素です。著作権に配慮した音源を選定し、視聴者の感情に訴えるような音の演出を取り入れましょう。

動画を配信する

動画を作成したら、それをどのように拡散するかも大切なポイントです。SNS、YouTube、自社サイトなど、ターゲットに最も届きやすい媒体を選びましょう。動画の説明文やサムネイルにもこだわると、視聴率が高まりやすくなります。

また、次の情報公開へ向けた導線設計も忘れずに。動画の最後に「続報は◯月◯日公開」「公式SNSをフォロー」などのCTAを入れることで、ユーザーとの接点を保ち続けることができます。

ティザー動画を作成する際に注意する点

うまく使いこなすことができれば大きな成果をもたらしてくれるティザー動画ですが、誤った使い方をしてしまうと逆効果になってしまう可能性があるため注意しなくてはいけません。

ティザー動画を活用する際の主な注意点としては、

・情報の解禁日をしっかりと伝える

などがあげられます。

それぞれ詳しく解説していきます。

情報の解禁日をしっかりと伝える

ティザー動画を制作する上で絶対に忘れてはならないのが、情報の解禁日をユーザーに伝えるという点についてです。

いくら魅力的なティザー動画を制作することができたとしても、情報の解禁日がわからない状態だと、ゴールが見えず、ユーザーの興味はだんだんと薄れていってしまいます。

せっかく興味をもってくれたユーザーを逃さないためにも、いつ確信に迫る情報が公開されるのか、情報公開の期日についてもしっかりと伝えるようにしましょう。

公開日までの日数が長くなりすぎないようにする

公開日までの期日が長くなってしまうと、いくら熱烈なファンでも待てずに離れていってしまうものです。

最初のティザー動画の公開から情報解禁までの期間が半年以上など長期間開いてしまうと待てなくなってしまうユーザーや存在を忘れてしまうユーザーが多くなる可能性があるので、公開日までの日数が長くなりすぎないよう注意しましょう。

会社の方針でどうしても長くなってしまう場合は、なるべく情報をこまめに発信するようにしてください。

短い時間でユーザーの興味関心をひく必要がある

ティザー動画は予告編的な意味合いをもつ動画なので、どうしても動画が短くなってしまいます。そのため、一般的な動画とは異なり、限られた時間でユーザーの興味関心をひかなくてはいけません。

冗長な内容になってしまわないよう注意しましょう。

定期的にチェックしてもらえる仕組みを考える必要がある

ティザー動画を活用したマーケティングでは、ユーザーを飽きさせたり存在を忘れられたりしてしまわないよう、情報を小出しに発信してしていきます。

そこで重要になるのが、ユーザーが定期的に情報をチェックしたくなる仕組みや施策です。動画の中で次の情報解禁日を伝えたり、SNSをフォローしてもらうなど、こちらが発信する情報との接点を設けておくようにしましょう。

消費者をじらすティザー動画

記念動画で注目を集める

ティザー動画は商品の要素をあえて隠す映像コンテンツです。

扱う商品を隠すため、動画を作る際には視聴者が分かるような認知度の高い作品を使う必要があります。人々の認知があり、愛されている作品に何かしらの記念がある場合、動画を作って感謝の気持ちを伝えるのも良いでしょう。

VIDEO

参考事例としてONE PIECE公式YouTubeチャンネルがアップロードした1,000話突破記念の動画。

2021年1月4日にONE PIECEの連載1,000話記念に作られた動画です。連載年から始まり、漫画のワンシーンを真似る人たちの姿を映しています。日常生活にワンシーンの光景を描写し、作品が人々の生活に影響しているとメッセージ性が感じ取れる構成です。

情報を小出しにして注目を集める

ティザー動画はあえて要素を隠す映像コンテンツであるため、情報を小出しにする手段として用いられます。

例えばシリーズ化しているゲームタイトルの最新作。

シリーズ物のタイトルは消費者から認知されているため、要素を隠しても最新作の発表であると感じ取られやすいです。ティザー動画で明かす情報を小出しにしていると、消費者のゲームタイトルに対する熱を発売日まで維持できるでしょう。

VIDEO

参考事例としてカプコンがアップロードしたバイオハザードヴィレッジの初公開映像。

バイオハザードヴィレッジのナンバリングは8。前作の7から3年経ち、ファン待望の初公開映像です。視聴者の興味を引くために断片的な情報を与え、続報に期待を持たせるような構成になっています。

初公開情報を動画にして注目を集める

前述した通り、ティザー動画を作る際には視聴者が分かるような認知度の高い作品を使う必要があります。

認知されている作品は固定ファンが残りやすく、新作情報の発表があった際には喜ばれる場合が多いでしょう。動画であれば様々な表現ができるため、文章や画像に比べて視聴者の感情を揺さぶりやすいです。

VIDEO

参考事例としてスクウェア・エニックスがアップロードしたFINAL FANTASY VIIのフルリメイク作品のトレーラー映像。

投稿は2015年で、初めてFINAL FANTASY VIIのリメイク化を発表した動画です。ゲームの世界観を映像で表現し、主人公であるクラウドの後ろ姿を見せて動画は終わっています。

カウントダウンで公開までの期待値を上げる

カウントダウンも消費者をじらすティザー動画にうってつけです。例えば、製品の発売日の数日前や映画の公開日の数日前からカウントダウンの形式で少しずつ情報を解禁していくことでユーザーの興味関心を引きつけます。

そうすることでユーザーの熱量を維持したまま発売日や公開日を迎えられるようになるので、購入や視聴につながりやすくなります。

展示会などのイベントに使える動画

展示会のオープニング動画でテーマを伝える

1つの会場に商品を集めて行う展示会。

2020年の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言によって、多くの展示会や音楽イベントなどが中止になりました。感染症予防の観点などから、WEB上で行うオンライン展示会のニーズが高まっています。展示会に使う映像コンテンツとしてオープニング動画を作成しておくと、テーマを伝えたり、始まりの合図に使えたりします。

展示する商品を動画で説明する

感染症予防の観点などからオンライン展示会のニーズは高まっており、商品説明に使えるのが動画です。

動画を使えば画像や文章に比べて効率良く情報を伝えられます。リアルの展示会でも動画は活用できるため、商品紹介の映像コンテンツは作成しておくと良いでしょう。

VIDEO

参考事例として株式会社コムトの代表取締役副社長がアップロードした商品説明の動画。

副社長が商品を手に取りながら、強みなどを語っていく動画です。展示物の横に商品説明の動画を添えておくと、見た目以外の強みを伝えられます。

動画で展示会の雰囲気を伝える

コンテンツ記事などで「展示会は大盛り上がりでした」と文章で伝えられても、読者は盛況具合までは分からないでしょう。

盛況具合を伝えたり、展示会の雰囲気を見せたりするのに役立つのが動画です。動画配信サイトなどにアップロードしておくと、都合が悪くて行けなかった人の目にも届く可能性があります。

展示会が盛り上がる様子や会場の雰囲気を見た人が次の機会に来場し、新たな営業チャンスに巡り会えるでしょう。

VIDEO

参考事例としてアパレルブランド『SLOBE IENA』がアップロードした展示会の潜入動画。

ベイクルーズ2021年春夏のプレス展の様子を映した動画です。ファッション業界の関係者が展示会で商品を眺める姿を映しており、イベントの雰囲気が伝わります。

ライブステージの配信を行う

感染症の影響でライブイベントや公演の中止が相次ぎました。

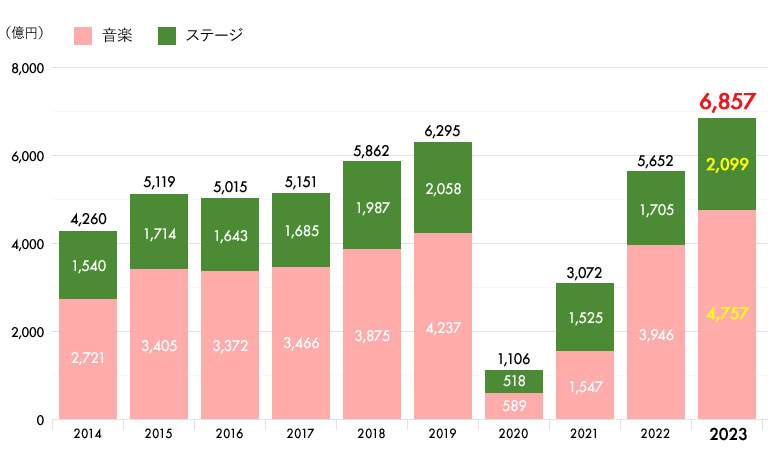

ライブ・エンタテインメント市場規模は、2019年の6,295億円から、2020年には一時1,106億円と大幅に減少しました。

参照元:

「ライブ・エンタテインメント白書」ライブ・エンタテインメント市場規模の推移より

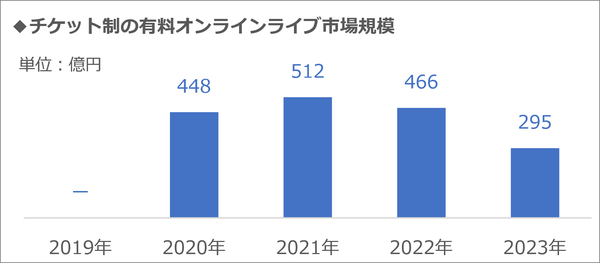

代わりに有料型オンラインライブの市場規模は2020年から急速に成長。2021年には512億円まで拡大しました。

参照元:

「ぴあ株式会社」有料型オンラインライブ市場規模:2023年より

現在では感染症が落ち着いたことで、有料型オンラインライブの市場規模は減少傾向にありますが、公演内容の動画配信であれば現地に行けない人でもライブステージを楽しめるため、需要が見込めます。

VIDEO

参考事例としてoriconがアップロードしたアニメ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』ドーム公演のダイジェスト動画。

本公演はイベント当日に有料生配信を行っており、自宅にいる視聴者にライブ会場で楽しむ雰囲気を提供できるでしょう。

まとめ

ティザー動画とイベントに使える映像の事例を主にご紹介いたしました。

ティザー動画は情報を小出しにし、消費者の意識を商品に向け続けさせるのに適した映像コンテンツです。展示会で新商品などの発表に用いると、消費者の印象に残りやすいでしょう。展示会やイベントでの動画活用は、商品の紹介や会場の雰囲気、公演の有料配信などで動画が使いやすいでしょう。

メディア博士では定期ミーティングやセミナーで動画活用方法をお伝えしています。

撮影手順から情報発信、改善提案など動画作成のお力になれると思いますので、ぜひご相談ください。