どうして税理士も動画を活用すべきなのか?

税理士が動画を活用すべき理由として、主に3つ挙げられます。それぞれどのような内容なのでしょうか。

相談されやすくするため

税理士への相談はどうしても敷居が高いイメージであり、気軽に聞ける存在ではないと考えている方もいます。

税理士としては小さな悩みにも対応しようと考えているかもしれませんが、どうしても顧客としてはなかなか聞きにくい存在です。

そこで動画を活用してアピールすることで、相談しやすい税理士というイメージを持ってもらいやすくなります。写真よりも安心感を与えられるため、これまで以上に良い印象を持ってもらえるかもしれません。

動画を活用するメリットが大きいため

動画にはさまざまなメリットがあります。例えば、税に関する専門用語を説明する際、口頭や文章だけでは難しくて相手がいまいち把握できないかもしれません。

しかし、動画の場合はナレーションやテロップなどを用いることでわかりやすく説明できます。

また、短時間でも多くの情報を伝えられるというところも動画のメリットです。その上、印象に残りやすいことから、短い動画でも集客効果をもたらしてくれるでしょう。

公式サイトへのアクセスにもつなげられるため

動画はただ見てもらうだけではなく、公式サイトや特設ページにアクセスを促すことも可能。検索エンジンやSNSからの流入とは別のルートを持てるようになることから、さらに顧客を増やすきっかけを作ることができます。

税理士に関する主な活用事例

税理士でも動画を活用すべきとはいっても、具体的に何をすればいいのでしょうか。そこで、主な事例をいくつかピックアップして紹介します。

日本クレアス税理士法人

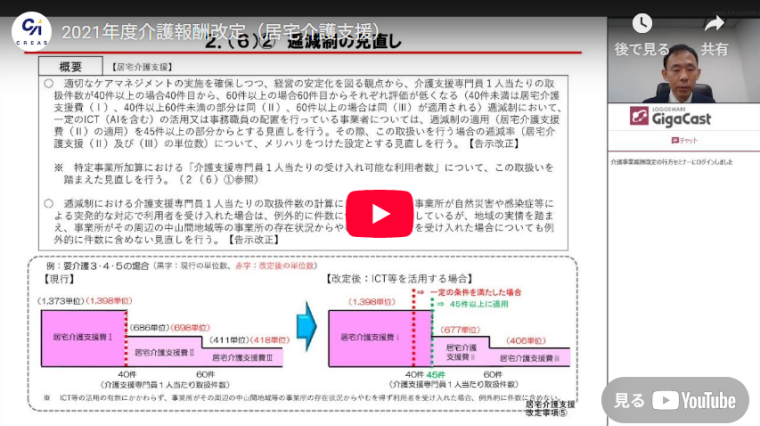

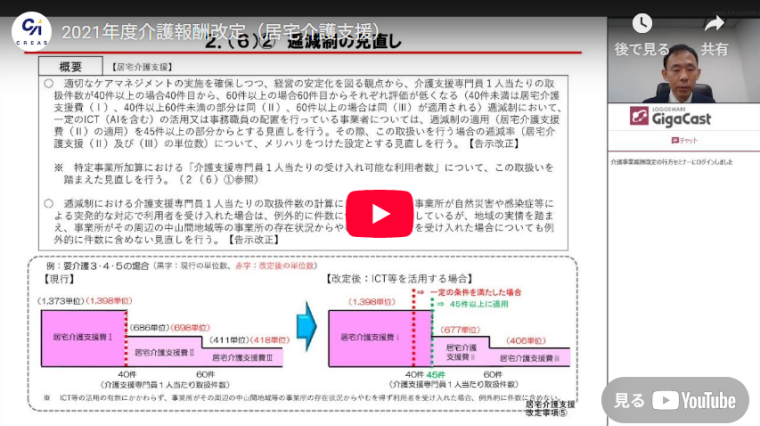

日本クレアス税理士法人の場合、ターゲットごとに合わせた動画を公開。

例えばこちらの動画は、介護業界をターゲットとしている動画です。一見すると難しそうに思えるかもしれませんが、解説しながら進められているためどのような内容なのか把握しやすくなっています。

このようにターゲットを絞ることは動画制作において重要なことです。

なぜなら、ターゲットが決まっていなければ、誰のための動画なのかわからなくなってしまうため。動画の内容を考える上でも重要となるため、必ずターゲットを決めましょう。

税理士法人レガシィ

税理士法人レガシィでは、求人動画を複数公開しています。例として以下のPVであれば、職場の雰囲気や主な業務内容などについて1日の様子を通じて紹介。台詞もあるため、どのような想いで働いているのかまで把握できます。

大河内薫税理士

動画の活用は税理士法人だけではなく、税理士個人でも行われています。その中でも特に有名な人が、大河内薫税理士です。

YouTubeで積極的に動画を投稿しており、税に関することはもちろんのこと、マネーリテラシーを高めるための情報を発信しています。

例えばこちらの動画はアニメーション動画となっており、親子で学べるような内容となっています。これまでなかった視点ということもあり、税理士として動画を活用する上で非常に参考となるのではないでしょうか。

橘慶太税理士

大河内薫税理士や田淵宏明税理士がさまざまな動画を投稿していたのに対し、橘慶太税理士は専門分野である相続税に関する動画をメインに公開しています。

1つのジャンルに絞ることで他の動画も見てもらいやすくなり、視聴者の悩みや不安を解決しやすくなります。

河南恵美税理士

河南恵美税理士は、自営業や個人事業を対象とした動画を複数投稿。紙を用いて、わかりやすく説明しています。

また、河南恵美税理士はTikTokでも活用しています。TikTokはショートムービーがメインであり、若い層のユーザーが多いです。そのため、若者をターゲットとしている場合はTikTokの運用も考えておきましょう。

https://www.tiktok.com/@emikawaminami/video/6968025272704617729

物種健吾税理士

河南恵美税理士と同じく、物種健吾税理士もTikTokに動画を投稿しています。TikTokでは、税金に関するクイズ動画や住宅ローンに関する動画などを公開。

テロップも出しており、重要なところは色を変えています。

https://www.tiktok.com/@kengo55555/video/6965845071245708546

一方でYouTubeの場合、TikTokよりも深い情報を動画にまとめています。

田淵宏明税理士

田淵宏明税理士は、これまでの経験や知識をもとに税金や会計、ビジネスといったさまざまな情報を動画で発信。例として以下の動画では、個人事業主やフリーランスになったばかりの人へ今すぐやるべきことを伝えています。

また、実際の事件を解説する動画も公開。話題に関する動画を制作することで、一時的に注目を集めやすくなります。

税理士が動画を活用する際のポイント

上記で紹介したように、さまざまな税理士が動画を活用しています。そのため、あなたも動画を活用してみたいと思ったかもしれません。

ここでは、税理士が動画を活用する際のポイントをいくつか紹介します。

ターゲットに合わせて内容を調整する

別の項目で述べたように、ターゲットというのは動画を制作する上で重要な存在です。もしターゲットが決まったのであれば、そのターゲットに合わせて内容を調整するようにしましょう。

例えば相続に悩んでいる人をターゲットとしている場合、専門用語が多いと視聴者がついていけなくなる恐れがあります。

そうなってしまうと途中で離脱されてしまうでしょう。最後まで見てもらうためにも、わかりやすい言葉で相続に関することを説明してあげましょう。

わかりやすい表現と構成を意識する

税金や会計の内容は、専門性が高く難解な印象を持たれがちです。そのため、難しい制度を説明する場合には、図やグラフ、アニメーションを活用し、視覚的にも理解しやすい構成にすることが重要です。

また、話し言葉であっても専門用語を連発すると、視聴者は途中で離脱してしまいます。「控除」や「損金」といった専門用語は、必ず意味を添えるか、噛み砕いた表現に置き換えて伝えるよう心がけましょう。

プラットフォームごとの特性を活かす

動画を発信する際は、目的やターゲットに応じて最適なプラットフォームを選ぶことも大切です。

例えば、専門性の高い長尺動画を投稿するならYouTubeが最適です。一方、若年層向けや簡単な税金クイズなど、カジュアルな内容を発信する場合にはTikTokやInstagramのリールを活用すると効果的です。

また、動画制作・配信のツール選びも成功の鍵になります。クラウド動画編集ツールであれば、ブラウザ上で編集から配信までを一元管理でき、SNSやウェブサイトへの掲載もスムーズに行えます。

税理士が動画を活用する際の注意点

動画は、税理士としての専門知識を効果的に伝える強力なツールですが、信頼性が重要視される士業においては、内容や発信方法に十分な注意が必要です。ここでは、税理士が動画を活用する際の注意点を解説します。

情報の正確性を徹底する

税理士が動画で情報を発信するうえで、最も重要なのが「情報の正確性」です。税法や会計基準は毎年のように変わるため、数年前の知識をそのまま話してしまうと、現行の制度と食い違ってしまうことがあります。

特にTikTokやYouTube Shortsなど、拡散力の高い媒体では一部の誤情報でも大きな影響を与えかねません。

そのため、動画を公開する前には最新の制度を必ず確認し、可能であれば複数人でダブルチェックを行う体制を整えると安心です。また、情報の補足として「※撮影時点での制度です」と明記することで、視聴者にも内容の前提条件を伝えることができます。

プライバシー・個人情報の扱いに細心の注意を

相談事例を紹介する際には、実際の顧客の情報を扱わないように注意が必要です。仮に実例をもとにする場合でも、氏名や会社名などの特定につながる要素はすべて伏せることが原則です。

また、ナレーションでの口調や設定の描写により、特定の地域や職業層を想起させてしまう場合もあります。設定を変更する、架空のキャラクターを活用するなどの工夫でプライバシーへの配慮を行いましょう。

特にSNSでの動画展開は「気軽さ」が魅力ですが、内容によっては法的な問題につながることもあります。安心して運用するためにも、動画公開前のチェックリストを設けておくとよいでしょう。

セールス色が強くなりすぎない

動画は集客やブランディングに大きな効果をもたらす一方で、あまりに営業色が強すぎると視聴者に敬遠されてしまう可能性があります。

特に士業は「専門性」や「誠実さ」が重視されるため、「ご相談はお気軽に!」といった表現の多用や、視聴者に対する圧迫感のある訴求は控えめにするのが無難です。

代わりに、「動画を通じて信頼を構築する」ことを目的に据えましょう。例えば、実務の裏側や税理士としての信念・日々の努力などを紹介することで、共感を呼び、結果的に相談につながるという流れを作ることが可能です。

税理士も動画を活用すべき時代!

今回は、税理士も動画を活用すべき3つの理由や主な事例などを紹介しました。

税理士も動画が活用できる分野であり、実際に取り入れているところもあります。そのため、この記事を参考にしながら実際に活用してみてはどうでしょうか。